目次

ピックルボール連盟(協会)とは?

ピックルボールはテニス・卓球・バドミントンの要素を併せ持つ新興ラケットスポーツで、アメリカ発祥ながら世界的に競技人口を急増させています。

このスポーツの普及と競技発展を支えるため各国に設立されているのが「ピックルボール連盟」や「ピックルボール協会」と呼ばれる組織です。

これらの団体は国内競技の統括団体として位置づけられ

- 競技ルールの整備

- 国内大会の開催・運営

- 指導者や審判の育成

- 選手登録制度の運用

- 競技人口拡大のための普及活動

などなど、多岐にわたる役割を担います。

また各国連盟は国際大会への代表選手派遣や、国際連盟への加盟を通じた他国との連携も行っており、ピックルボールをより広いコミュニティへ浸透させるべく活動しています。

あわせて読みたい

ピックルボールの世界ランキングTOP5に日本人はいる?【最新情報あり】

結論からいうとピックルボールの世界ランキングTOP5に日本人はまだいません。 現在はまだ、アメリカと日本ではピックルボール選手全体のレベルが違います。 そもそも競…

あわせて読みたい

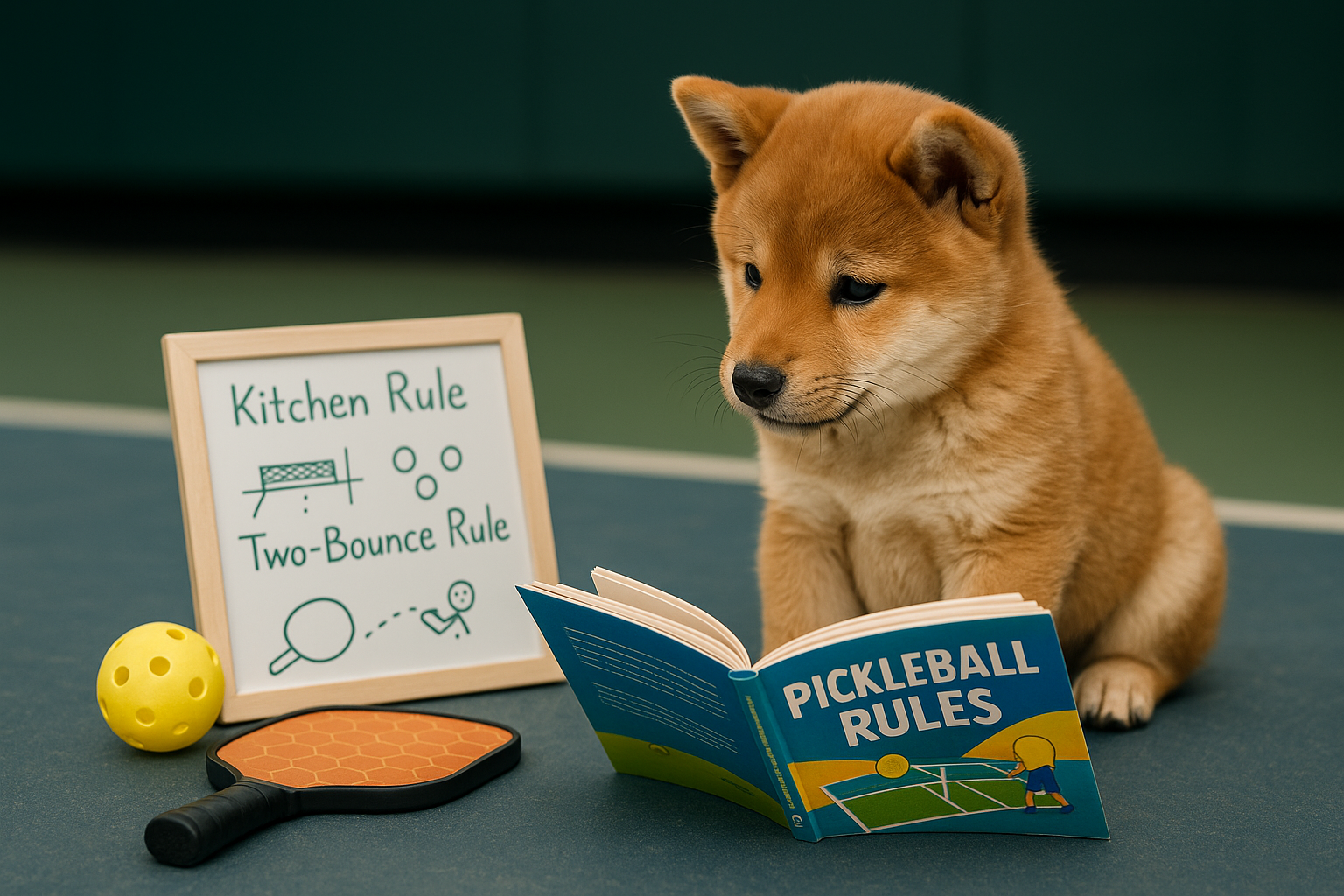

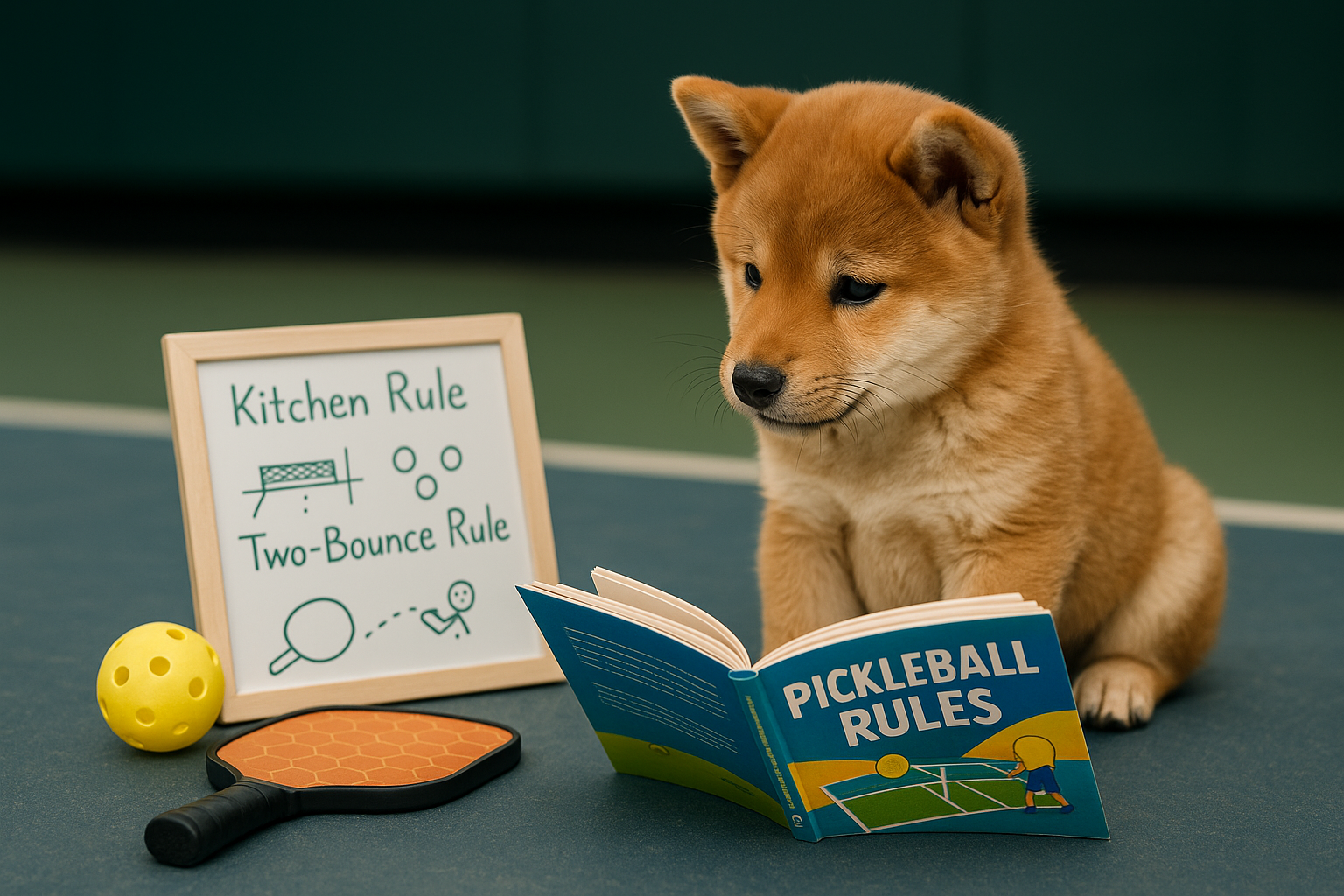

ピックルボールの基本ルールをサクッと簡単に解説【初心者向けにわかりやすく!】

ピックルボールの基本ルール【重要】 ピックルボールを始めるなら、まず次のルールを押さえればOK。 キッチンルール(ノンボレーゾーン) ツーバウンドルール ピックル…

この記事では、日本とアメリカのピックルボール連盟(協会)について、歴史や規模の違いなどにも触れながら詳しく解説していきます。

日本のピックルボール連盟(協会)

日本におけるピックルボール競技の統括団体としては、一般社団法人日本ピックルボール協会(JPA)と一般財団法人ピックルボール日本連盟(PJF)の二つが存在します。

2025年12月10日に起きた悲しいニュース

【悲報】PJF主催の有明大会のイベントに参加したトッププロ選手3名が契約解除された件。

2025年12月10日にUPA(アメリカのプロピックルボール団体)が、日本の有明大会のイベントに参加した以下のトッププロ選手の契約解除を発表。 Ryan Fu(ライアン・フー)…

あわせて読みたい

ピックルボールの日本ランキングとは?【種類が複数ある件も解説】

実は現在、「ピックルボールの日本ランキング」と言っても単一のものがあるわけではなく、複数の団体がそれぞれにランキングを決めている状況です。 まず、日本国内には…

日本ピックルボール協会(JPA)

日本ピックルボール協会(JPA)は2015年4月に有志によって設立され、日本にピックルボールを紹介・普及する最初の公式団体となりました。

会長の谷口陽子氏を中心に組織委員会・役員会が構成され、大会運営部・普及指導部など機能別の担当理事を置いて運営されています。

JPAの目的は「ピックルボールの振興と選手の競技力向上」であり、設立以来公式ルールの日本語整備、講習会による指導者育成、全国各地での体験イベントや大会開催などを精力的に展開してきました。

実際、JPAは各地域のクラブやサークルと連携しながら国内各地で交流大会やワークショップを開催し、子どもから高齢者まで楽しめる生涯スポーツとしてのピックルボールを広めています。

あわせて読みたい

JPA主催のピックルボール大会まとめ

JPA(日本ピックルボール協会)主催のピックルボール大会をまとめていきます。 JPA TOP TOUR(JPAトップツアー) XEBIO CUP(ゼビオカップ) KINTO CUP(キントカップ)…

こうしたJPAの活動のおかげで日本国内のピックルボール人口も増加中で、JPAに加盟する地域クラブも北海道から九州まで数十団体規模に広がっています。

国際連携の面でもJPAは積極的で、2020年に国際ピックルボール団体のIFPとAFPに加盟し、以降アジア地域の大会や国際交流試合に日本代表チームを派遣してきました。

2023年には国際団体の再編に伴いAFPを脱退し、2024年に新設のGPFに加盟。

現在JPAはGPFの一員として、世界の他国協会とも協調しながら日本の競技環境整備に努めています。

あわせて読みたい

JPA(日本ピックルボール協会)とは?選手登録するメリットとデメリットも解説

日本ピックルボール協会(JPA)は、日本国内におけるピックルボールの普及振興と競技力向上を目的とした公式団体です。 2015年4月に任意団体として設立され、現在は一般…

あわせて読みたい

国際ピックルボール連盟(GPF)とは?オリンピックとの関係もわかりやすく解説

国際ピックルボール連盟(GPF)とは? 国際ピックルボール連盟(GPF:Global Pickleball Federation)は、ピックルボール競技の国際的な統括団体です。 2023年11月にア…

ピックルボール日本連盟(PJF)

ピックルボール日本連盟(PJF)は、国内のさらなる競技発展と国際大会誘致を目指して2024年5月に新たに設立された団体です。

理事長は林裕子氏が務め、PJF発足時には元プロテニス選手や地域スポーツ関係者など情熱あるメンバーが創立に名を連ねました。

あわせて読みたい

PJF主催のピックルボール大会まとめ

PJF(ピックルボール日本連盟)主催のピックルボール大会をまとめていきます。 PJF Pickleball Championships(PJFピックルボールチャンピオンシップス) UTR Picklebal…

組織面では、PJFは全国各地に支部設立を促進するとともに、企業スポンサーとの提携や公認コート制度の導入など、競技環境の基盤整備にも注力しています。

あわせて読みたい

東京都のピックルボールコート一覧|2026年の最新情報も更新中

近年アメリカで急速に人気が高まっている「ピックルボール」は、日本でも注目度が上がり、東京都内でもプレーできる場所が増えています。 ピックルボール専用の常設コー…

さらに2025年1月にはWPFとIPFに正式加盟し、世界水準のコーチ資格講習を国内で開催するなどグローバルな交流機会も創出しています。

2025年6月にWPFとIPFは正式統合されUWPFになりました

ピックルボール日本連盟(PJF)の副理事長であるリオダン・リカ氏が、2025年8月30日にUWPFの初代理事の一人に選出

あわせて読みたい

ユナイテッドワールドピックルボール連盟(UWPF)とは?GPFとの違いは?

ユナイテッドワールドピックルボール連盟(UWPF)とは? ユナイテッドワールドピックルボール連盟(UWPF)は、2025年に誕生したピックルボール競技の新たな国際統括団体で…

このようにJPAとPJFの双方が日本のピックルボール界を牽引しており、アプローチの違いはあるものの、両者の存在が相まって国内競技環境は活性化しています。

日本ではまだ専用コートの数は限られていますが、バドミントンやテニス施設を活用しつつ裾野を広げており、官民連携で施設整備や大会運営ノウハウを蓄積している段階と言えます。

あわせて読みたい

室内でのピックルボールコートの作り方【サイズや費用、体育館での作成方法も解説】

室内でのピックルボールコートの作り方 スペースを選ぶ ラインを引く ネットを設置する スペースを選ぶ 必要床面積 – コート本体 13.4 m × 6.1 mに、サイド1.5 m・エン…

あわせて読みたい

日本で開催されるピックルボール大会のスケジュール一覧【2026年の最新情報あり】

これから日本でピックルボールの大会に出場する予定の方向けに、2026年の最新情報も更新中 アマチュア主催の大会ではなく、日本ピックルボール協会(JPA)やピックルボ…

あわせて読みたい

ピックルボールの日本代表って?選考方法や条件なども解説

ピックルボールの日本代表とは? まず、ピックルボールはまだオリンピック競技ではありません。 そのため現在は、不定期に開催されるピックルボールの国際大会に日本代…

あわせて読みたい

PJF(ピックルボール日本連盟)とは?会員登録するメリットとデメリットも解説

一般財団法人ピックルボール日本連盟(PJF)は、日本のピックルボール普及・競技環境づくりを担う団体です。 PJFは2024年5月に設立されました✨️ 2015年4…

アメリカのピックルボール連盟(協会)

ピックルボール発祥国であるアメリカには、USA Pickleball(USAP)が存在します。

USAPは1984年に「全米アマチュア・ピックルボール協会」として設立されて以来、アメリカ国内における競技統括団体として発展してきました。

創設者はワシントン州の熱心な愛好家グループで、当初の目的は競技ルールの標準化と公式大会の開催にあり、同年には初の公式ルールブックを発行しています。

あわせて読みたい

ピックルボールの基本ルールをサクッと簡単に解説【初心者向けにわかりやすく!】

ピックルボールの基本ルール【重要】 ピックルボールを始めるなら、まず次のルールを押さえればOK。 キッチンルール(ノンボレーゾーン) ツーバウンドルール ピックル…

2005年には組織再編で名称を「USA Pickleball Association(USAPA)」に改め、さらなる人員とリソースを投入して競技普及を加速させました。

2020年にはブランド名をシンプルに「USA Pickleball(USAP)」とし、現在はアリゾナ州サプライズに本部を置く非営利法人(501c3)として運営されています。

ん?「USAPA」って今もまだよくみる気がするけど・・?

じつはUSAPAは古い名称だから正式には間違いで、現在の正式名称は USA Pickleball(USAP) だよ💡

あわせて読みたい

USAP(USA Pickleball)って何?USAP認証パドル?ピックルボール初心者向けにわかりやすく解説

USAP(USA Pickleball)とは? USA Pickleball(ユーエスエーピックルボール、略称USAP)は、アメリカ合衆国におけるピックルボール競技の全国統括団体です。 ピックルボ…

あわせて読みたい

ついにUSAPとDUPRが提携!最新のピックルボールランキング情報

2025年12月、ピックルボール界に大きなニュースが入りました。 アメリカ最大の競技団体 USA Pickleball(USAP) が、ついに DUPR(デューパー) を公式レーティングシス…

グローバル・ピックルボール連盟(GPF)の立ち上げ

国際的な連携においても、アメリカの取り組みは主導的です。

USAPは2010年に発足した国際ピックルボール連盟(IFP)の創設メンバーでしたが、競技の急拡大に伴う路線対立などから2022年にIFPを離脱し、代わって2023年11月に主要国28か国とともに新組織「GPF」を立ち上げました。

GPFは北米・アジア・欧州・オセアニア・アフリカの各大陸連盟を傘下に組織し、発足から1年で世界52か国が加盟する大所帯となっています。

USAP自体もパンアメリカ大陸連盟(PFA)の中核として北中南米の普及をリードしており、他方で旧IFP系のWPFとも2025年に合併合意がなされるなど、国際団体の一本化に向けた調整が進んでいます。

あわせて読みたい

国際ピックルボール連盟(GPF)とは?オリンピックとの関係もわかりやすく解説

国際ピックルボール連盟(GPF)とは? 国際ピックルボール連盟(GPF:Global Pickleball Federation)は、ピックルボール競技の国際的な統括団体です。 2023年11月にア…

USAPはこうした国際舞台でも重要な役割を果たしつつ、最終的にはピックルボールのオリンピック正式種目化という大きな目標も見据えています。

実際、USAPはIOC(国際オリンピック委員会)の基準に沿った統治理念を掲げ、世界各国の競技団体と協調しながら競技水準の底上げとルール統一に努めている最中です。

今やアメリカのピックルボール連盟は、国内普及のみならず「競技の国際的発展を牽引する存在」として、その動向が注目されています。

あわせて読みたい

いつから?ピックルボールがオリンピック種目になる可能性と時期

ピックルボールがオリンピック種目になるとしたらいつ? 2028年ロサンゼルス大会は不可能 2032年ブリスベン大会が最有力 “次の次”なら2036年 2028年ロサンゼルス大会は…

あわせて読みたい

ピックルボールの世界ランキングTOP5に日本人はいる?【最新情報あり】

結論からいうとピックルボールの世界ランキングTOP5に日本人はまだいません。 現在はまだ、アメリカと日本ではピックルボール選手全体のレベルが違います。 そもそも競…

あわせて読みたい

ピックルボールの日本ランキングとは?【種類が複数ある件も解説】

実は現在、「ピックルボールの日本ランキング」と言っても単一のものがあるわけではなく、複数の団体がそれぞれにランキングを決めている状況です。 まず、日本国内には…

日本とアメリカのピックルボール連盟(協会)の違いまとめ

日本とアメリカのピックルボール連盟(協会)を比較すると、歴史や規模、組織体制において顕著な違いが見えてきます。

それらを整理すると次のとおりです。

- 歴史と設立経緯の違い

- 組織構成と運営体制

- 競技人口と登録者数

- 加盟クラブ・競技拠点数

- 大会運営と競技レベル

- 国際連携の取り組み

歴史と設立経緯の違い

アメリカでは1980年代に連盟(協会)が発足し長年の蓄積がありますが、日本では2015年に初めて協会が設立され、さらに2024年になって新たな連盟が誕生するなど歴史が浅く発展途上です。

あわせて読みたい

ピックルボールの名前の由来とは?pickleってどういう意味?語源は?

結論からいうと、ピックルボールの名前の由来としていちばん有力なのは「ピクルボート(pickle boat)」です。 考案者であるジョエル・プリチャードの妻ジョーンが、複…

組織構成と運営体制

日本のピックルボール協会・連盟はいずれも有志による立ち上げで、理事長以下数十名規模の理事・役員で構成されています。

一方、USAPはCEOや専門職員を擁する大規模な非営利組織で、全国に2000人超のアンバサダーを配置するなど全土を網羅した組織網を築いています。

また日本では全国各地のクラブを加盟団体として緩やかに連携する仕組み(都道府県支部制)が整備途上なのに対し、米国では地域ごとの代表や支部制度が確立され、統一方針の下で動いています。

競技人口と登録者数

アメリカにおける競技人口が数百万人規模(少なくとも400万人以上)であるのに対し、日本では推定5千~1万人程度とまだ桁違いに少ない状況です。

USAPの公式会員数は6~7万名に上り、国内の大会出場者は年々増加しています。

これに対し、日本の協会・連盟の登録会員は合わせても数千人規模とみられ、今後の拡大が期待されます。

あわせて読みたい

ピックルボールの日本ランキングとは?【種類が複数ある件も解説】

実は現在、「ピックルボールの日本ランキング」と言っても単一のものがあるわけではなく、複数の団体がそれぞれにランキングを決めている状況です。 まず、日本国内には…

加盟クラブ・競技拠点数

全米では約16,000か所に専用コートを含むピックルボール施設が存在し、学校や公園で気軽にプレーできる環境が整っています。

日本では専用コートの例はまだ数えるほどで、主に体育館やテニスコートを転用して活動しているのが現状です。

しかしJPAには全国で数十のクラブ・サークルが加盟しており、各地域で練習会や交流戦が開催され始めています。

施設整備という点でも、日本はこれから各地に専用コートを増やしていく段階と言えるでしょう。

あわせて読みたい

東京都のピックルボールコート一覧|2026年の最新情報も更新中

近年アメリカで急速に人気が高まっている「ピックルボール」は、日本でも注目度が上がり、東京都内でもプレーできる場所が増えています。 ピックルボール専用の常設コー…

あわせて読みたい

東京都のピックルボールサークル、ピックルボールクラブチーム一覧

東京都のピックルボールサークルやクラブチームを紹介していきます。(随時更新中) 東京でピックルボールができる場所を探している方は、ぜひチェックしてみてください…

大会運営と競技レベル

米国の連盟は年間スケジュールに基づき全米選手権やリージョナル大会など百数十規模の公式大会を開催・認定し、プロ選手向けのツアー大会も並行して盛り上がっています。

賞金大会やプロリーグ(PPA、MLP)の存在もあり、トップ選手が活躍する舞台が整っています。

あわせて読みたい

ピックルボールの「PPA」とは?プロ選手が集まるピックルボール大会?【設立の歴史や運営者情報もまとめ…

PPA(Professional Pickleball Association)は、ピックルボール界でトップレベルのプロツアーを主催する団体です。 アメリカ発祥のピックルボールにおいて最も権威ある…

あわせて読みたい

MLP(メジャーリーグピックルボール)とは何か?

MLP(メジャーリーグピックルボール、Major League Pickleball)は、男女混合チームによるプロピックルボールリーグです。 2021年に創設され、当初8チームでスタートし…

一方、日本ではまだ全国大会は草創期で、協会主催のジャパンカップや連盟主催のオープントーナメントなどが始まったばかりです。

ただし近年は日本国内でも企業スポンサーが大会に付く例(例:ゼビオカップ、バーガーキング杯)やジュニア大会の開催など、競技志向のイベントが増えてきており、将来的には米国のような大規模大会も開催できる土壌を育んでいます。

あわせて読みたい

日本で開催されるピックルボール大会のスケジュール一覧【2026年の最新情報あり】

これから日本でピックルボールの大会に出場する予定の方向けに、2026年の最新情報も更新中 アマチュア主催の大会ではなく、日本ピックルボール協会(JPA)やピックルボ…

国際連携の取り組み

アメリカのUSAPが国際連盟の主導権を握り、新たなGPF設立や五輪種目化への働きかけを行っているのに対し、日本では自国開催の国際大会誘致や周辺国との交流を進める形で貢献しています。

あわせて読みたい

国際ピックルボール連盟(GPF)とは?オリンピックとの関係もわかりやすく解説

国際ピックルボール連盟(GPF)とは? 国際ピックルボール連盟(GPF:Global Pickleball Federation)は、ピックルボール競技の国際的な統括団体です。 2023年11月にア…

興味深い点として、日本には現在JPAとPJFという二つの国内団体があり、それぞれ異なる国際組織(GPFとUWPF)に加盟している状況があります。

あわせて読みたい

ユナイテッドワールドピックルボール連盟(UWPF)とは?GPFとの違いは?

ユナイテッドワールドピックルボール連盟(UWPF)とは? ユナイテッドワールドピックルボール連盟(UWPF)は、2025年に誕生したピックルボール競技の新たな国際統括団体で…

これは国際連盟の分裂再編という事情によるものですが、日本はその両方に窓口を持つことでアジア・世界双方のネットワークにアクセスし、結果的に国内選手に多様な国際大会出場機会を提供できているとも言えます。

例えばJPA経由で旧IFP系の大会に参加したり、PJF経由でAPG(アジア大会)や海外プロツアーに出場するなど、日米交流・国際交流が活発化しています。

総じて、日本は国際舞台での実績はこれから積み上げていく段階ですが、アメリカの後押しも得ながら着実に歩みを進めている状況です。

あわせて読みたい

いつから?ピックルボールがオリンピック種目になる可能性と時期

ピックルボールがオリンピック種目になるとしたらいつ? 2028年ロサンゼルス大会は不可能 2032年ブリスベン大会が最有力 “次の次”なら2036年 2028年ロサンゼルス大会は…

最後に

日本とアメリカのピックルボール連盟には発展段階や組織規模の違いこそあれど、両国ともに「誰もが生涯楽しめるスポーツ」としてピックルボールを広め、競技レベルを高めるという共通の目標を掲げています。

アメリカの成功事例は日本にとって良い手本となり得ますし、日本の取り組みやアジアでの盛り上がりはアメリカ側にも新たな刺激を与えているでしょう。

今後、日本では協会と連盟の両輪による普及促進で競技人口が一層増加し、いずれは全米のようなビッグトーナメントやプロリーグが誕生する可能性もあります。

一方、アメリカではさらに競技の質と裾野を拡大しつつ、世界的なスポーツ文化への昇華を目指していくはずです。

日米それぞれのピックルボール連盟が切磋琢磨し協力し合うことで、このユニークなスポーツが国境を越えて発展していくことが期待されています✨️

あわせて読みたい

日本で開催されるピックルボール大会のスケジュール一覧【2026年の最新情報あり】

これから日本でピックルボールの大会に出場する予定の方向けに、2026年の最新情報も更新中 アマチュア主催の大会ではなく、日本ピックルボール協会(JPA)やピックルボ…

あわせて読みたい

JPA(日本ピックルボール協会)とは?選手登録するメリットとデメリットも解説

日本ピックルボール協会(JPA)は、日本国内におけるピックルボールの普及振興と競技力向上を目的とした公式団体です。 2015年4月に任意団体として設立され、現在は一般…

あわせて読みたい

PJF(ピックルボール日本連盟)とは?会員登録するメリットとデメリットも解説

一般財団法人ピックルボール日本連盟(PJF)は、日本のピックルボール普及・競技環境づくりを担う団体です。 PJFは2024年5月に設立されました✨️ 2015年4…